鴨志田恒世著作の書籍はわたつみ友の会

「勇気・元気の出る言葉」

〒317-0071 茨城県日立市鹿島町一丁目1番15号 「日立駅」正面口から徒歩10分(駐車場:近くにパーキングあり)

不安な今の時代を乗り切る

「勇気・元気の出る言葉」とは?

― 健康な心を取り戻し、養い保つために —

「病は気から」といいますが、病は気(心の在り方)の歪みに起因するということです。

私達は、肉体の健康にはいろいろな情報を得て、熱心ではありますが、こと心の健康のことになりますと意外に無関心であるように思われます。そして、心の奥深くに不安や恐怖や、恨みや憎しみ、羨望や嫉妬の心を握り締めているものです。そして表面の意識では幸せになりたいと願っています。

そこで真に人生を充実した営みに変えるには、心の健康を取り戻し、それを養い、保つことが大切になってまいります。

ここで断っておかなければならないことは、心と身体は一体であることです。「心身一如」です。心も身体も大切ということです。心の痛みも、身体の痛みも同じであります。そのことをわきまえて話を進めていきたいと思います。

抑圧された事象を自身から分離して

時々大自然に浸って思いっきり楽しむ。

(出典:株式会社オルトスタイル)

私達は心の奥底に先にあげましたコンプレックス(情緒的葛藤)を握り締めているもので、それを客観視しておりません。

先ずは、自らの抑圧したものを開放するには、その抑圧を自分自身から分離して観ることが大切です。そして、漠然とした不安な項目を挙げて整理して、順番を付けて本当の不安の原因を突き止めることが大切です。

そうすると案外、私達はとるに足らない小さなことを握り締めていることに気が付くはずです。意外ですが、そうした抑圧を愛していることに気づくはずです。つまりは病気を愛していることになります。

それは将に「病は気から」そのものに気づくはずです。自分が病気であることを以て、利益があると考えているからです。それが歪んだ心の在り方なのです。

例えば、楽しい事や、嬉しい事があれば、人は少々の痛みなどは忘れて、明るい心になり、元気を貰い、勇気が湧いてくることは経験からも明らかです。逆に、苦しい事や、悲しい事にあった時は、心が落ち込み、元気がなくなり、塞ぎがちになり身体の変調をきたして、更にそれが継続すれば本当の病となって顕れてきます。

先に述べましたように、先ず心がけることは、そうした事象を握り締めることなく、常に自分自身から分離して観察できる修練が必要なのです。

明るく積極的な行動をとろう

意識の沈下作用

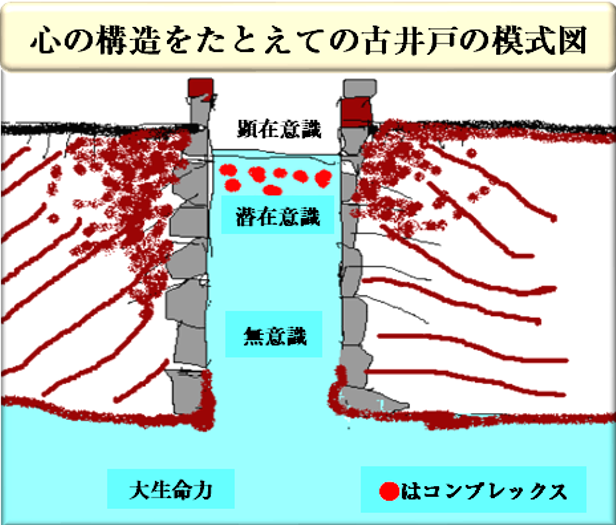

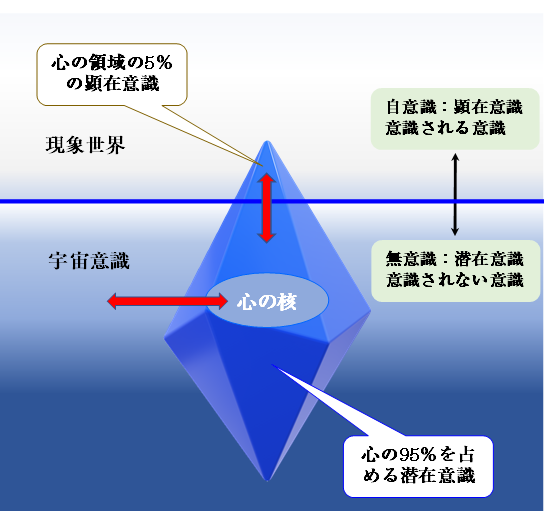

心の構造は次元的多層構造で、境界では溶け合っている。

心の構造の模式図

心の構造は幾重にも層をなし、最も深奥は神性に連なっている。潜在意識を浄化することが大切。

「意識の沈下作用」という言葉があります。

嫌な事象を忘れようとして、実は意識の深い所にそれを落とし込んでしまい、忘れたように見えることです。其の抑圧の圧力がある大きさになると、それが表面の病気や嫌な経験となって顕れて来るということなのです。

抑圧を貯める容量は人によって異なるものです。繊細な人もあれば、図太い人があるように。そうした心の状態を避けるためには、常に明るく積極的な行動を通して、人に真心を尽くすことです。他人に善意を施して、他人から感謝の言葉を掛けられることは、だれも嬉しいものです。どんなに小さな善行であってもそれは自らの心を浄化して行く近道であると思われます。それを一度や二度で終わることなく継続して行うことで明るい心を養い、延いては心の健康を養うことが出来るということです。善意を施して裏切られることがあるでしょう。その時はそのことを非難して、恨んではいけません。自らの善意に留まることを心がけることが大切なのです。

心の構造を海に浮かんでいる氷山に譬えれば、海面に出ている部分は僅かであり、本体の大部分は海中に在ります。そして、広大無辺の海洋に接している。平面的ではなく、次元的に層を成しているということです。

私達の意識する心は、模式図のようにほんの一部であって、大半の、いや全ての記憶や、抑圧された感情(コンプレックス)は潜在意識に蓄えられ、それがあたかも水面を見るが如くに意識に映ってくるということなのです。私達の意識、行動の源泉はこの潜在意識に在るのです。

自身の心の傾向を知ろう

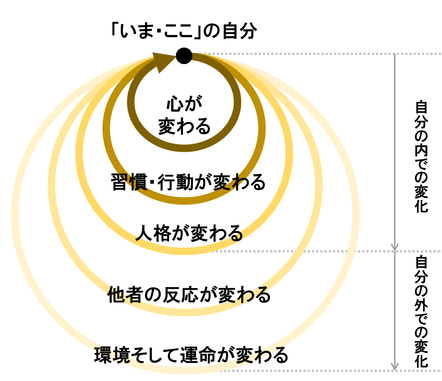

「いま・ここ」の自分は環境、運命と繋がっている。(出典:村山昇「働き方の哲学」)

先に示したコンプレックスを抱えている人は、他人に対して心を開くことをためらったり、他人に対して何かをしてあげることに消極的であり、極端な場合は、他人に対しての行為が損であるとか、無意味であると考えていることが多い。それは自分自身の中にこもって安全を保とうとする自身を愛する姿なのです。そして自分の首を絞めて苦しいといっている姿なのです。

勇気を振るって他人に善意を施すことは、真に自分を活かすことであり、自分自身を開放し、他人からも愛されるようになることなのです。「情けは他人の為ならず」なのです。

現代において引きこもりなどがなんと多いことか!

いろいろ表面の理由はあるでしょが、そういう人達は心の傾向の中に、そうした素因を持っているということです。そうした素因は幼少の時から時間を掛けて両親などから植え付けられた傾向なのです。ある意味でその人の信念であり、人生観であります。心の在り方の歪みであります。

ではその心の傾向を是正するには、先ず自身の心の傾向を知ることです。

自分の性格は直しようがないと諦めて、その是正を意識して努力を怠っているか、それに時間を掛けていないからなのです。

本会会長であられた鴨志田恒世先生は「性格は変えられる」と断言されております。

「ものの考え方が変われば心(信念)が変わる。心が変われば言葉が変わる。言葉が変われば態度(礼儀)が変わる。態度が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わる。運命が変われば人生が変わる」「真の幸福への道はここから始まるのである」と遺されているのです。真の幸福を望むのであれば、急ぎ結果を求めることなく、常に意識して時間を掛けて徐々に養って行くことが非常に大切なことであります。

感情(情緒)の異常を改善しよう

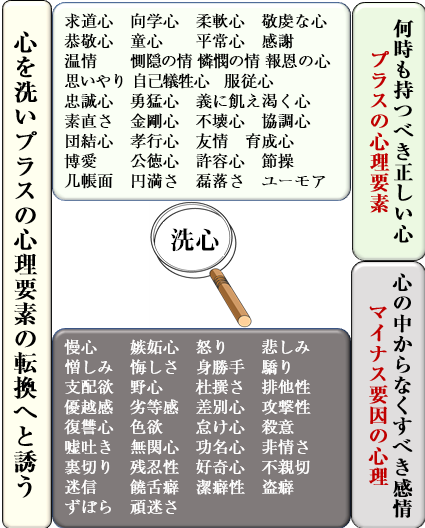

マイナス要因の心理から脱皮し、プラスの心理要素への回帰を図る。

先にお話しましたコンプレックスとは、抑圧された歪んだ感情です。私達は考える能力を持っていますが、その奥に感情があることを知っています。喜怒哀楽のことです。その中でも、喜びや、嬉しさや、感激や感動は建設的な感情であり、不安や恐怖、恨みや憎しみ、嫉妬や羨望などは、破壊的感情と言えましょう。そして、私達の行動を左右しているのがこの感情なのです。つまり動機(行動の直接の原因)は意外にも考えたことではなく、この感情なのです。従って自身の行動を建設に向けるのか、破壊に向けるのかは感情が作用しているということです。

子供の成績が悪いといって、母親たちが嘆いていますが、それは頭が悪いのではなく、子供の心の奥に、この感情(情緒)の歪みがあるからです。その歪みを解消すれば、自ずと意欲を以て学び、成績も上がるものです。

日常の生活では、マイナス要因の心理に落ち込み易いですが、常に心の佇まいを正し、繰り返しくりかえし心を洗い、マイナス要因の心理から脱皮し、プラスの心理要素への回帰を図って、無駄なトラブルを未然に回避することが望まれます。

さらに勇気・元気を出して頂くために

事務局長の河邊です。

あなたがお元気になることを期待しております。

以上述べましたとおり、私達の行動を内面から支えるものは感情であり、情緒なのです。

人間関係のもつれや衝突は、思考の中にあるのではなく、感情異常の中に在るということです。そして、それを改善するには、第1に、心の中にあるこの感情の歪みを発見することなのです。多くの人達はその発見の努力を怠っているか、無頓着で諦めているかなのです。

先に「性格は変えられる」をお話ししましたが、そのためには先ずは建設的感情を養うことから始めなければならないのです。この破壊的感情は自己破壊的衝動といわれています。この自己破壊衝動を解消し、平和で明るく建設的な心を持つことは、自身を幸福に導く決め手なのです。

そこで著作の中から、「あなたの人生を真に自由で豊かなものに導く」次の本を読まれることを是非お薦めいたします。

「幸福への探求」-日常生活に及ぼす深層心理の影響―

本書は、現代人の心を捉えて放さない不安のなか、真実の愛を取り戻し生きることへの確固たる勇気と心の平安をもたらす生き方、人間存在の本質と意義を感得し、明るく希望に満ちた人生を送るための愛の書であります。

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

※下記のリンクから、本ページと関連するページのリンクを設定してください。

お問合せはこちら

新着情報・お知らせ

お客さまの声

丁寧な対応に安心

30代女性 Aさま

本日、鴨志田先生の御本が届きました。ありがとうございます。私は、「勇気・元気の出る言葉」を検索して、鴨志田先生に出会いました。早速本を読ませて頂いております。先生のお考えは、私の謎を解いてくださいました。わたつみ友の会さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。

人にお勧めしたいサービス

40代男性 Yさま

このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひわたつみ友の会さんのサービスをお勧めしたいです。